前回は、数値モデルを使い東京都とニューヨーク市の感染状況の相違と、東京都が感染者を早く隔離すれば、感染を制御できることを示しました。また、未確認感染者をどのように考えればよいかについても検討しました。

今回は、未確認感染者を含め、感染者の早期発見、早期隔離により、感染をコントロールできるかを大阪府・東京都について検討してみたいと思います。

大阪府の出口戦略

大阪府は出口戦略として、

①経路のわからない新たな感染者の人数が、10人未満であること。

② PCR検査における陽性率が、7%未満であること。

③ 重症者の病床の使用率が、60%未満こと

これらが原則7日間続けば、自粛を段階的に解除していくという。 方針を打ち出しています。

非常に、分かりやすい基準として、マスコミにも府民にも好意的に受け取られています。

しかし、制御システムを有しないで、データがよくなったので、活動を再開するのは非常に危険です。それは、北海道をみれば分かります。

北海道は鈴木知事が早期に緊急事態宣言を出して、一時的に感染を抑制したように見えましたが、東京など外部からの感染者による再度の感染拡大に陥っています。

このことは、北海道だけではありません。制御システムがないまま活動すると、大阪も同様です。人の移動がある限り感染は再び起こります。

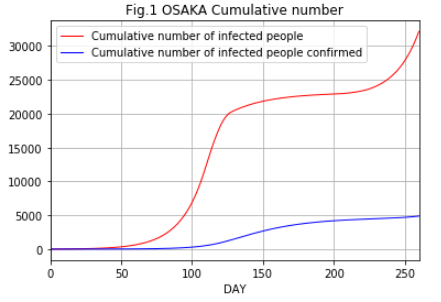

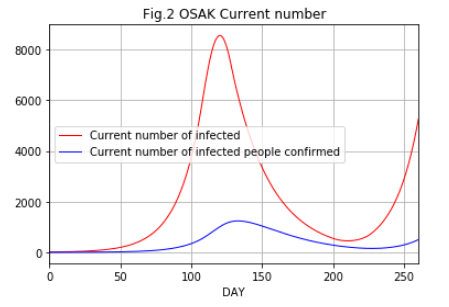

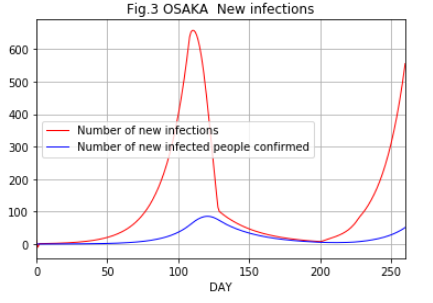

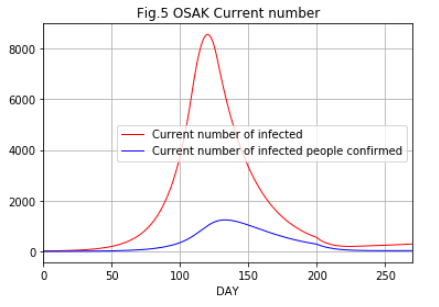

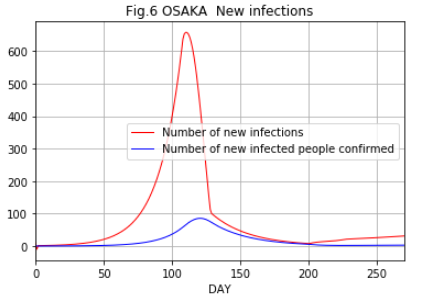

下図、大阪府において、制御システムを持たないで、活動を8割程度再開した場合の、前回と同様の感染モデルを用いた計算です。ただし、今回は、感染者のうち確認された数(陽性者)が感染者の1割程度として、未確認感染者を含めた振る舞いについて計算しました。前回、議論したように、未確認感染者が確認感染者の数倍から数百倍存在する可能性がありますので、今回、10倍程度の未確認感染者が存在する場合を想定しました。

感染対策の制御システムを組み込まないで、単に活動を8割まで再開した場合

下図は、大阪府で、感染が収束した200日に活動を再開した場合の動きです。

Fig.1の、赤線は未確認感染者の累計で、青線は感染が確認された人の累計を表しています。

Fig.2は、隔離された人や入院した人、回復した人を除いた、感染者(人を感染させる可能性のある人)の数で、赤線は未確認感染者数、青線は、確認感染者数(後で感染が確認されたが、感染しうる状態から病院等に入院するまでの人)です。

Fig.3は、その日の新たな感染者数です。赤線は新規未確認感染者数、青線は、新規感染確認者数で、どちらも一旦ゼロ近くまで減少しても、また、活動を再開すれば、50日程度で元の木阿弥で、以前の状態まで感染者が増加します。

早期発見・早期隔離で実行再生産数を1以下に抑えた場合

活動を8割程度まで再開させても、感染者を早期に発見し、隔離すれば、例えば、現状、感染者が感染して他者に移す期間(感染期間)が20日程度であるのを早期発見・隔離により、平均の感染期間を10日以下にできれば、実行再生産数が1以下にでき、制御可能となります。ただし、未確認感染者も含めて、感染期間を平均10日以下にしなければならないため、初回に議論したような感染者の発見・追跡システムを構築しておく必要があります。それには、検査に占める陽性者数を1%以下にまで検査を進めると同時に、接触者を早期に自宅待機や隔離をする追跡システムを構築しておく必要があります。

これを実現するには、大阪だけ頑張っても、他地域からの感染者の流入が避けられなれませんし、接触者の追跡も大阪だけで完結しないので、実際的な経済活動をするには、全国を集中して制御するシステムの構築が必須です。

同時に、海外からの感染者の流入、水際の対策をシステムに組み込んでおくことが重要です。

単なるクラスター班による対策では、また制御に失敗して、8割削減になる可能性が大きい。

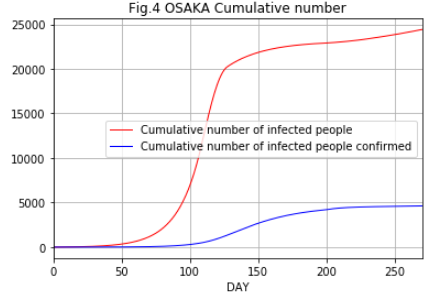

以下、Fig.4からFig.6は感染期間を10日に制御できた場合の計算です。

累積の感染者数は若干増加しますが、感染者数、新規感染者数は低い状態にコントロールできます。

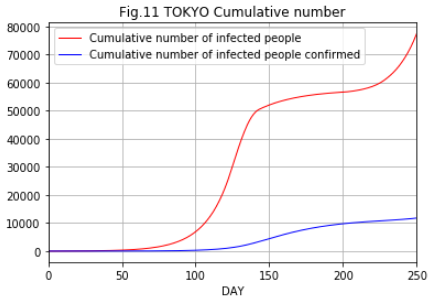

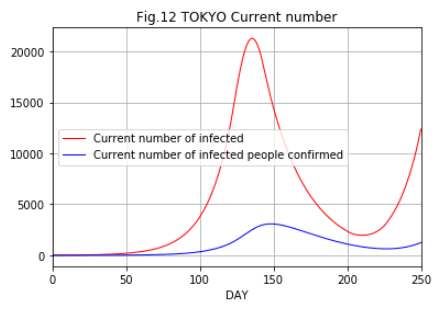

東京都の場合

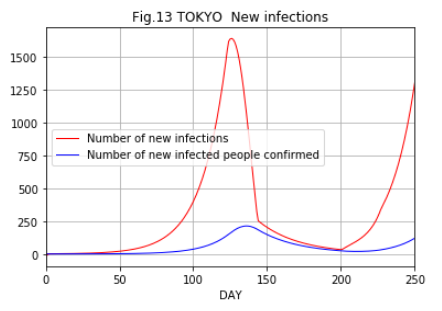

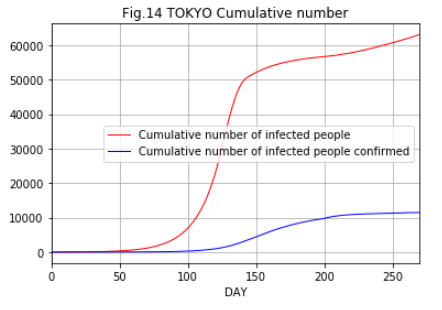

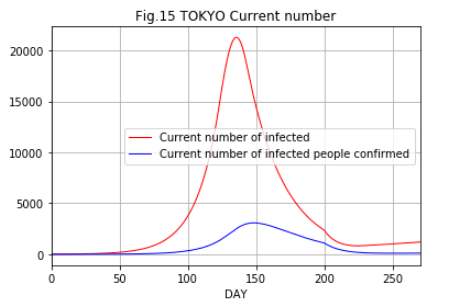

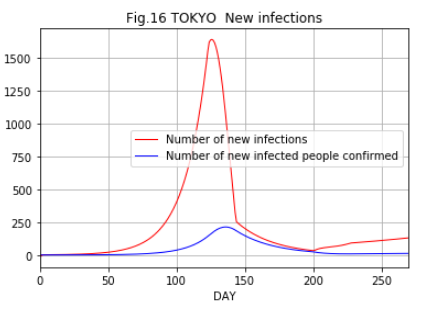

大阪と同様に東京都でも計算してみました。感染者数が多いもののほぼ同様の傾向を示します。

感染対策の制御システムを組み込まないで、単に活動を8割まで再開した場合

早期発見・早期隔離で実行再生産数を1以下に抑えた場合

おわりに

今回、新型コロナウイルス対策について考えてきましたが、何か基本原理が見過ごされ、専門家が専門でないことについて、対策を考えているように思いました。これは、いかにして、ウイルスを抑制するのかの問題で、ウイルス学の問題でもなく、感情の問題でもなく、純粋に工学的、システム科学の問題で、いかに制御するかの問題だと思います。制御ができなければ、経済も語れないのではないでしょうか。